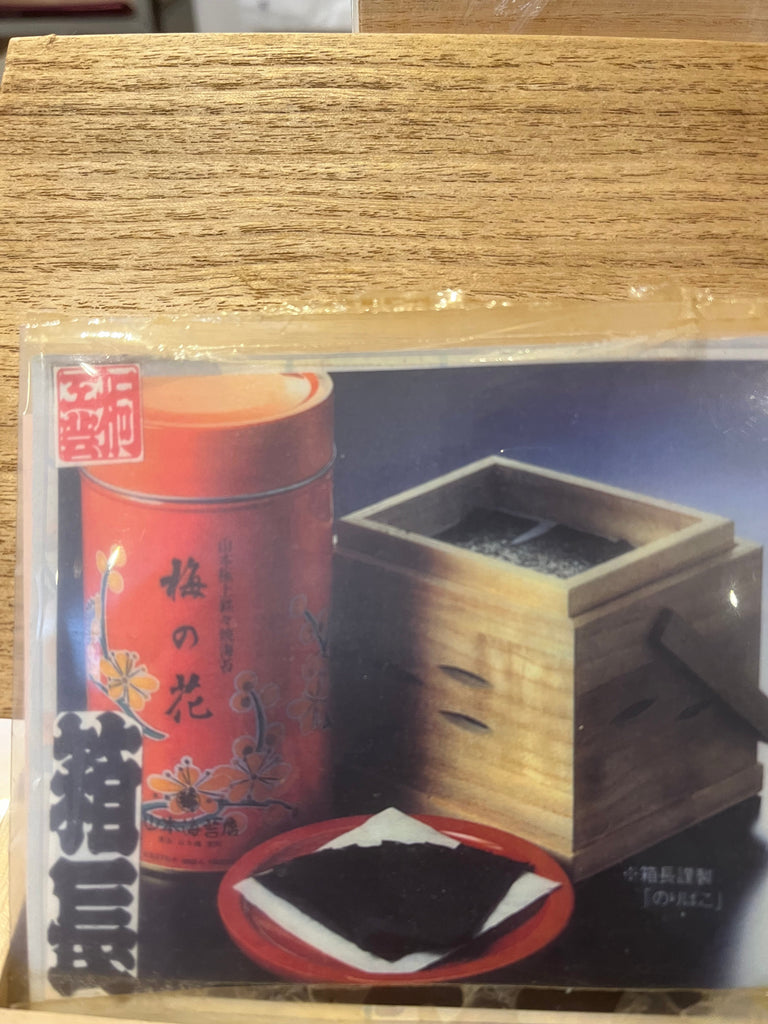

炙る、香る、粋を味わう —— 箱長の「海苔炙り

投稿日: 投稿者:健司宮田

浅草の路地裏。暖簾をくぐると、ふっと立ち上る湯気と蕎麦つゆの香り。

常連客がいつもの席に腰をおろし、「お銚子と海苔を」と一声。

女将が笑顔で頷き、やがて卓上には小さな炭の入った瀬戸物の器が置かれる。

その上に木枠に張られた障子紙。

そこへ一枚の海苔をそっと載せると——

“パリッ”という小さな音とともに、香ばしい香りがふわりと立ちのぼる。

この静かな一連の所作が、粋な蕎麦屋の時間をつくります。

蕎麦が茹で上がるまでのほんの数分。

お銚子を傾け、炙った海苔をつまみに一献。

その間に流れるのは、江戸の頃から変わらぬ日本人の美意識です。

箱長の「海苔炙り」は、そんな粋な時間をご家庭でも楽しめるようにと、

職人が一つひとつ丁寧に仕立てた道具です。

瀬戸物の器には灰を敷き、小さな炭を入れてやさしい熱を保つ。

その上に桐の木枠、張られた障子紙がほんのりと温まり、

海苔を焦がすことなく、香りだけを引き出します。

炙りたての海苔は、指でつまむと軽やかに弾け、

口に含むと香ばしさがふわっと広がる。

まさに、道具と時間が生む“ひと口の贅沢”。

便利さばかりが求められる今の暮らしの中で、

こうした「ひと手間」を愉しむ時間は、どこか心を豊かにしてくれます。

障子紙を通した柔らかな熱、桐のぬくもり、香ばしい香り。

五感で味わう日本の粋が、この小さな道具の中に息づいているのです。

「海苔を炙る」ただそれだけの行為の中に、

先人の知恵と美意識、そして“間”を愉しむ文化が宿っている——

箱長の「海苔炙り」は、そんな日本の心を今に伝える一品です。